信訊專題

教宗通諭《願祢受讚美》──簡介

「察-斷-行」三部曲

梁展熙

在上兩期,我們稍稍窺探過在教宗這份新通諭《願祢受讚美》背後默默耕耘的其中一些人。現在,讓我們回到通諭的文本,且專注於這份通諭的創新和特別之處之一:結構。

《願祢受讚美》的結構

我有個閱書習慣:先看目錄。而如果大家簡略看看這份通諭的目錄的話,就會看到全書共分六章,標題如下:

- 第一章──我們的共同家園出了甚麼問題?

- 第二章──創造的喜訊(意:Il Vangelo della Creazione)

- 第三章──生態危機的人性根源(意:La Radice Umana della Crisi Ecologica)

- 第四章──整體生態學(意:Un’Ecologia Integrale)

- 第五章──探索和行動的方向(意:Alcune Linee di Orientamento e di Azione)

- 第六章──生態教育與靈修

如果大家把各章中的各段標題都略讀一下的話(篇幅所限,無法羅列),不難發現我們可把這六章分組如下:

檢視問題:

|

第一章──我們的共同家園出了甚麼問題?

|

判斷情況:

|

第二章──創造的喜訊(意:Il Vangelo della Creazione)

第三章──生態危機的人性根源(意:La Radice Umana della Crisi Ecologica)

第四章──整體生態學(意:Un’Ecologia Integrale)

|

應對行動:

|

第五章──探索和行動的方向(意:Alcune Linee di Orientamento e di Azione)

第六章──生態教育與靈修

|

這結構是否有點熟悉呢?對了,如果大家對天主教社會訓導傳承有些認識的話,就知道這是天主教社會訓導傳承中的「察-斷-行」(See-Judge-Act)三部曲。但究竟何謂「察-斷-行」?

「察-斷-行」三部曲【1】

所謂「察」(to see),即「觀察、檢視」,也就是「去觀察、聆聽並體驗個人和社群的生活實況」。然後,觀察者嘗試指出引起關注的是甚麼事件或狀況。同時,要小心檢驗該事件或狀況的原始資料(primary data)──即親身的觀察和經驗,以及與當事人直接的對話和交流。簡單地說,就是對該事件或狀況進行「六何」分析:何事、何人、何時、何地、為何、如何:該事件或狀況是甚麼?受到影響的是甚麼人?事情為何發生?狀況何以發展到現時境地?等等。

至於「斷」(to judge),就是「分析、判斷」,即去分析該情況或事件,並作出有依據的判斷(an informed judgment)。這判斷過程包括兩部分:社會分析和神學省思。

最後是「行」(to act),即行動。為了改變使人受苦和產生不公義的社會現狀和結構,根據上述分析和判斷進行計劃,定立行動綱領,並貫徹實行。

這三部曲就是天主教社會訓導傳承中現行的方法。那麼,教會官方是從何時開始採納這套方法的呢?

教宗若望廿三世的《慈母與導師》通諭

|

| 教宗若望廿三世 |

事實上,教會正式採納「察-斷-行」三部曲,首見於教宗若望廿三世的《慈母與導師》(Mater et Magistra)通諭:

教會的社會學,大抵可分三個步驟去實施:一、觀察實際情形;二、在社會學理論的燭照下,縝密研討該實際情形;三、依照時地的習俗,決定何者可行,何者當做,以實現該理論。這三個步驟可以三句話概括之:觀察、判斷、行動【2】。

但當然,這方法並非由若望廿三世所創。那麼,它出自何方?

比利時司鐸賈爾定【3】

賈爾定(Joseph Cardijn),於1882年生於比利時。他成長的時期,就是由工業革命所主宰的十九世紀歐洲。童年時期,他已目睹童工步步躝跚地在工廠裏工作。同時,他從父親口中得知社會改革人士為改善他們的生活和工作條件所作的努力。

|

| 賈爾定神父 |

因為受到達恩斯神父(Adolf Daens)以及教宗良十三世的《新事物》通諭(Rerum Novarum)所啟發,賈爾定於1897年進小修院。1903年,他父親離世;同年,他發願要為工人權益獻身。

賈爾定於1906年晉鐸。在小修院教授數年拉丁語後,於1912年他被調任布魯塞爾附近的拉肯聖母堂主任司鐸。短短一年間,為過千名婦女籌組比利時首批年青工人團體。

第一次世界大戰結束後,他與志同道合之士,如Fernand Tonnet,建立青年工會。該會於1924年易名為公教職工青年會(法:Jeunesse ouvrière chrétienne)。

以上是賈爾定司鐸青年生活的簡履,但又與「察-斷-行」三部曲何干?

「察-斷-行」三部曲的推廣者

原來,賈爾定為了讓公教職工青年會能有系統地行事,為他們建構了不少理論框架。而「察-斷-行」三部曲,正是其中之一。於1930,他發行了小冊子《La JOC et la détresse intellectuelle et morale des jeunes travailleurs》(公教職工青年會與青年工人的思想和道德困苦),當中寫道:

學習在觀察和判斷之後行動,這總是公教職工青年會成員的任何探究、討論和對話的目標【4】。

事實上,賈爾定的「察-斷-行」三部曲整合了十九世紀末二十世紀初法國史輪(Sillon)運動的民主教育法。該運動旨在把天主教與法國共和精神融會。其始創人桑尼爾(Marc Sangnier)在1899年為其探問方法作大綱時就這樣寫道:

每個公民都必須知道國家的現狀;當情況凶惡敗壞時,他必須尋求解決辦法;而最後,在找到了解決辦法之後,他必須付諸行動。

《慈母與導師》通諭的誕生【5】

據講,在撰寫一篇新的通諭來紀念《新事》通諭七十週年的主意,是賈爾定在一次與教宗若望廿三世會面時提出的。當時教宗的回應是,要賈爾定列出該新通諭要處理的議題。而賈爾定也不負所托,寫了二十頁的備忘呈交教宗。

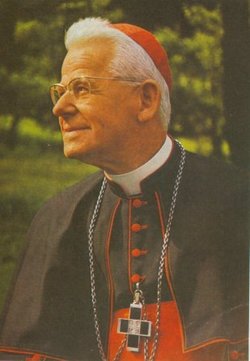

教會對賈爾定的肯定

|

| 賈爾定樞機 |

為準備梵蒂岡第二屆大公會議,教宗若望廿三世委任他為平信徒委員會成員。1965年,教宗保祿六世擢升他為樞機,讓他能以樞機身份完全參與梵二最後一年會期,並在大會中發言三次。兩年後,賈爾定樞機因腎衰竭安息主懷。

《願祢受讚美》如何應用「察-斷-行」三部曲

如上述,我們可順著這份通諭的結構來看教宗方濟各如何應用這三部曲。在第一章的「察」中,教宗讓我們一探世界正在發生的事。他提到污染、氣候改變、水資源危機、生物多樣性的減損、我們與經濟的關係,以及我們在回應這些問題上的不足。

然後,在第二至四章中,他轉到「斷」的階段,去作更深入的分析。在第二章中,教宗從《創世紀》開始,然後貫穿整本《聖經》,透過基督信仰的角度來看他在第一章中所描述的現實。他基本上把聖經作為一個範本,以得出耶穌基督就這份通諭手頭上的問題為信友、為基督徒所啟示的經驗。第三章則集中於人作為這次生態危機的根源。教宗並沒有迴避氣候改變或生態危機是人為的抑或只是個自然現象。在這一章,他便清楚指出人類行為正對我們的地球,以及窮人,帶來負面影響。在第四章中,教宗提出一個截然不同的模範:整體生態學。

最後,在第五至六章,我們進入到「行」的階段,也就是在對現實的分析以及對問題背後的深入反省後,提出行動建議。因此,在第五章中,教宗闡明在政治和文化層面上我們所需要的回應。我們需要良好的領袖,他要能夠有效回應氣候危機,並解決貧窮人正要面對的問題。我們不可陷於一直短視的局面中,只是為贏取下屆選舉而不去為未來的世代著想。我們需要規範和守則來緩和經濟以及我們與自然環境之間的關係。而在最後一章,即第六章中,教宗提到在教育和靈修層面的回應。他說得很清楚,如非伴以生活方式的改變,法律、政策都是沒有用的。

以上就是從「察-斷-行」三部曲來閱讀教宗新通諭的《願祢受讚美》結構總覽。在下一期,我們將繼續淺看這份通諭的其他特點。

-----------------------------------------------------------

【1】http://www.socialjustice.catholic.org.au/files/Social-Teaching/Reading_the_Signs_of_the_Times.pdf。

【2】由於拉丁原文並沒有為段落排號之故(見:http://w2.vatican.va/content/john-xxiii/la/encyclicals/documents/hf_j-xxiii_enc_15051961_mater.html),各語言之間的段落編號都有些少出入。在中譯本中,是為二三七段(見:http://www.catholic.org.hk/document/mother.html);在英譯本中,是為236段;在葡譯本中,是為235段(英葡譯本分別見梵蒂岡網頁)。拉丁原文:「Iamvero doctrinae praecepta, quae sunt de rebus socialibus, plerumque per tres hos gradus ad effectum adducuntur: primum quae sit vera rerum condicio circumspicitur; deinde hic rerum status diligenti aestimatione cum praeceptis iisdem confertur; tum demum quid suscipi possit quidve suscipi debeat statuitur, ut normae, quae traditae sunt, pro temporum locorumque habitu, usurpentur. Qui tres procedendi gradus tribus hisce verbis: «aspicere, iudicare, agere», passim significantur.」。

【4】法原文:「Apprendre à agir, après avoir appris à voir et à juger, tel est le but toujours visé par toute enquête, par toute discussion et par toute conversation jociste.」。見:http://www.josephcardijn.fr/1930---la-joc-et-la-detresse-intellectuelle-et-morale-des-jeunes-travailleurs。

【5】http://www.ucanews.com/news/cardijn-taught-the-church-to-see-judge-act/17650及http://www.cam.org.au/News-and-Events/Features/General-Features/Article/4965/cardinal-joseph-cardijn-and-the-young-christian-workers-movement#.Vib4HBGqpBc。